Lic. de Mena, Ana María

Miembro correspondiente de la Junta de Estudios de Neuquén por la ciudad de San Martín de los Andes.

Contacto: anamariademena@gmail.com

¿QUIÉN FUE MIGUEL ANDRÉS CAMINO, NOMBRADO EN UNA CALLE NEUQUINA?

03/10/2025 Resumen de la ponencia

Miguel Andrés Camino residió pocos años en San Martín de los Andes, donde impulsó la fundación de la Biblioteca Popular 9 de Julio, una de las más antiguas de la provincia. Publicó dos libros de poesía, “Chaquiras” y “Chacayaleras”, de profunda raíz andina, vinculada con los lagos y montañas del sur neuquino.

Apreciado en su tiempo, motivo de artículos periodísticos en la prensa patagónica contemporánea, y pese a que muchas entidades y calles de varias ciudades del país fueron bautizadas con su nombre, todavía no se lo conoce suficientemente.

Sus poesías fueron incluidas en libros de lectura utilizados en escuelas argentinas y veintinueve temas suyos fueron musicalizadas por compositores de la talla de Carlos López Buchardo, Pascual de Rogatis y Juan de Dios Filiberto. Varias de ellas están grabadas por Carlos Gardel, Leda Valladares, María Elena Walsh, Mercedes Sosa y León Gieco y aún se las escucha en versiones de otros intérpretes.

La ponencia fundamenta esas afirmaciones y tiende a divulgar su vida y su obra para que se lo conozca más allá de la calle que lleva su nombre en la ciudad de Neuqén.

1° PARTE

DATOS BIOGRÁFICOS

Miguel Andrés Camino nació en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1877. Era hijo de Dominique Mahiles, de origen francés y padre español, dedicado al comercio, de quien heredó el nombre y el apellido.

Concurrió al Colegio Charlemagne, institución que funcionaba en el barrio de Monserrat y estaba orientada a formar a descendientes de franceses desde 1880.

La cuidada educación que recibió incluyó el estudio de los idiomas francés e inglés y el hábito de la lectura complementó lo recibido de maestros y profesores. En el censo de 1895 en el casillero correspondiente a ocupación está escrita la palabra “empleado”.

El 7 de enero de 1904 se casó con Eufemia Mónica Silva, siete años mayor que él. En 1906 el matrimonio residía en San Pedrito 166 y bautizaron a su primogénito Rodolfo Manuel en la parroquia de San José de Flores, del barrio homónimo, según el libro de bautismo de esa iglesia. La familia Camino creció con el nacimiento de cinco hijos más.

Fue periodista de las revistas Nativa, Tradición, El trovador de la Pampa, Caras y Caretas y colaboró en Fantasio, aunque no se sabe con certeza si en las ediciones españolas o las francesas.

Una biografía consigna que “vivió unos años en Barcelona y en otro viaje a Europa lo hizo en París”. Lo que está documentado es que cumplió funciones de corresponsal del diario La Nación en el Viejo Continente y fue columnista del diario El País de España.

Vínculos y actividades variadas

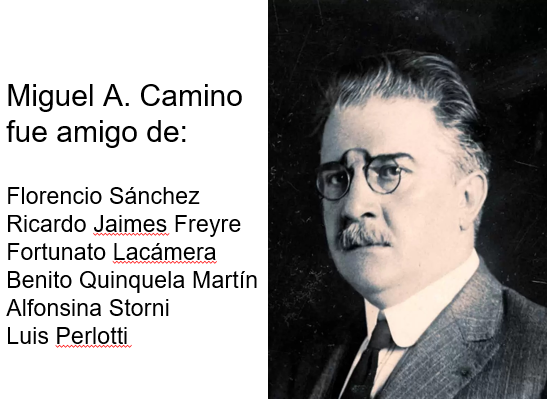

La inclinación por las artes -que se deduce de los círculos que frecuentó- posibilitaron que cultivara la amistad con personalidades del mundo de las letras, el espectáculo, la música, el teatro, la pintura y la escultura. Descendientes del escritor conservan testimonios de obras pictóricas con dedicatorias de los autores cargadas de afecto.

Ernesto Castany cuenta que fue amigo de Florencio Sánchez y del escritor boliviano Ricardo Jaimes Freyre, y él en sus libros dedicó poemas a Enrique Banchs, Fernán Silva Valdéz, Hugo Wast y otros con los que, posiblemente, tuvo algún vínculo que motivó las dedicatorias.

En su autobiografía Benito Quinquela Martín recuerda “La Peña” del Café Tortoni y cita: “los asistentes más o menos frecuentes eran (…) Pascual de Rogatis, Juan José de Soiza Reilly, Héctor Pedro Blomberg, Luis Perlotti, Juan de Dios Filiberto, Daniel Marcos Agrelo, Miguel Andrés Camino (…)”.

En el mítico café entabló amistad con Alfonsina Storni y en los años que lo frecuentó escribió las piezas teatrales “Chacha”, “La ley del pobre” y un sainete. Años atrás en el local se exhibía una foto de Alfonsina junto a Camino.

En otro orden, tradujo al castellano obras del francés de Emile Zola, Max Maurey y Pierre Weber y del inglés “El club de los suicidas” de Robert Louis Stevenson.

Hizo una adaptación de la “Marcha del Inca” (Himno al sol) de Manuel José Benavente, pieza que en algunos catálogos figura con letra de Miguel A. Camino y forma parte de la lista de “Cantos escolares” aprobados en 1934 por el Consejo Nacional de Educación de Argentina. La partitura está en la colección de la Biblioteca Nacional del Perú, con sede en Lima, y es objeto de colección en librerías europeas.

Como se verá más adelante, también se incluyeron sus poemas en libros de lectura para niños.

En el sur andino

En una semblanza del poeta, el historiador Pablo Fermín Oreja, quien alternó con las hermanas del escritor, escribe: “Al término de una larga permanencia en Europa, al filo del estallido de la Primera Guerra Mundial, regresó al país y se afincó en San Martín de los Andes, atendiendo la hacienda de su padre y la corresponsalía de La Nación”. Coincidiendo con ese testimonio, Ernesto Castany sostiene que aquí el escritor “cuidó ganado”.

El vecindario memorioso testimonia que entre 1916 y 1924 residió en el pueblito que entonces era San Martín de los Andes. Inicialmente lo hizo en Hua Hum donde vivía su padre, que había llegado a la localidad como proveedor de pan y carne del Regimiento 3 de Caballería de Línea y se había unido a la sanjuanina Ángela Salas. El padre fue el primer encargado de la estafeta de correos.

Tiempo más tarde, su hijo escritor vivió en la vega San Martín, al pie del cerro Torta, en compañía de una mujer de apellido español y ascendencia mapuche, de acuerdo con el testimonio de pobladores contemporáneos. Según él mismo escribió en la introducción de un libro del que es autor, acá fue amigo de Carlos Gingins, Juan Carlos Fortega, Emilio Zadzawska, Domingo Pelletieri, Félix Obeid y Emilio Mahiles; con este último tenía lazos familiares por vía materna.

También menciona en esas palabras preliminares a Ada María Elflein, quien llegó al paraje Quila Quina a pocos kilómetros de San Martín de los Andes. Ella estuvo en el pueblo y alternó con algunos vecinos como don Augusto Teodoro Mash. Probablemente se reunió con Camino a quien debía conocer de los círculos periodísticos capitalinos.

Castany subraya que se sentía orgulloso porque los vecinos no lo llamaban “sr. Camino”, sino “Don Miguel”.

Junto a otros pobladores y para adherir al centenario de la Revolución de Mayo, en 1916 el escritor impulsó la creación de la Biblioteca Popular 9 de Julio, que se fundó al año siguiente. Él la presidió entre 1918 y 1920 además de integrar la comisión directiva desde el nacimiento de la entidad hasta su alejamiento de San Martín de los Andes.

Durante su presidencia logró apoyo de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y la donación de libros del Consejo Nacional de Mujeres. Sus vínculos con personalidades y entidades capitalinas favorecieron la visita del Dr. Ángel Gallardo, presidente del Consejo Nacional de Educación en 1919. Tiempo después de su estadía llegaron quince paquetes conteniendo libros para incorporar al patrimonio bibliográfico de la institución.

Camino donó a la biblioteca una colección de cuarenta medallas conmemorativas, cuya acuñación era frecuente en las primeras décadas del siglo pasado, varias realizadas por las casas más importantes del país dedicadas al rubro y algunas de belleza inusual. Hoy el medallero que las contiene es una singularidad en una entidad neuquina y patrimonio infrecuente en la Patagonia.

Nuevamente en espacios porteños

Regresó a Buenos Aires donde colaboró en varios medios periodísticos escribiendo artículos de interés general, y fue letrista de canciones a las que pusieron música compositores académicos como Pascual de Rogatis y Carlos López Buchardo. También musicalizaron sus temas artistas populares como Osvaldo Pugliese, Juan de Dios Filiberto, Agustín Irusta y Manuel Gómez Carrilo.

En la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) están registrados veintinueve letras de canciones de su autoría, algunas con nombre y apellido propios y otras con el seudónimo Milon E. Mujica. Esas canciones fueron interpretadas por Carlos Gardel, Azucena Maizani, Agustín Irusta, María Elena Walsh, Leda Valladares, Julio Molina Cabral, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, León Gieco. Marcelo Berbel, etc.

Sus poemas fueron divulgados mediante la declamación, una expresión artística frecuente en las primeras décadas del siglo pasado, a través de las voces de Margarita Palacios, Fernando Ochoa, Berta Singerman y Leonor Centeno, entre otros recitadores que los incluyeron en su repertorio.

Desde 1934 fue director del Servicio Social para Empleados y Obreros Municipales de la ciudad de Buenos Aires y ocupó el cargo hasta que en 1944 fue nombrado Inspector de Museos Municipales. Desde su condición de funcionario bregó por la apertura de un establecimiento asistencial para obreros y empleados y logró que lo fuera el Sanatorio “Julio Méndez”.

Asociación Gente de Artes y Letras Impulso

En el atelier de Fortunato Lacámera, participó junto a otros artistas y escritores en la gestación de la Asociación Gente de Artes y Letras Impulso, que en mayo de 1940 conformó la comisión directiva oficial. La presidió Lacámera y Miguel A. Camino ocupó el cargo de primer vocal.

Como no tenían sede y necesitaban un espacio para reunirse, resolvieron alquilar una vieja barraca en la calle Lamadrid, a media cuadra de la av. Almirante Brown en el corazón del barrio de La Boca. Los artistas que rápidamente se sumaron a la Asociación donaron algunas “manchas” para recaudar fondos. Con el dinero obtenido más el aporte de Quinquela Martín y Miguel Camino que donaron $50 cada uno, completaron la suma necesaria para abrir la sede que también sirvió como espacio para que algunos artistas lo utilizaran como taller.

El escritor ya tenía nutridos vínculos con pintores y escultores, derivados de la actividad periodística, sus relaciones con el mundo del espectáculo y los círculos literarios en los que participaba, por lo que integrarse a Gente de Artes y Letras debe haber surgido sin esfuerzos. Lo que ha quedado registrado es su generosidad a la hora de contribuir económicamente, como consta en un acta de la entidad.

En varias fotos de la Asociación de los años 40 se lo ve asistiendo a conferencias y a exposiciones. La institución en la actualidad continúa realizando actividades artísticas y culturales. Probablemente fue en ella donde Camino desplegó sus últimas actividades sociales.

En agosto de 1943 enfermó y a comienzos del año siguiente le diagnosticaron cáncer de vejiga. Una carta de su hermano José dirigida a Jaime Carro, amigo de Cipolletti y con familiares en San Martín de los Andes, anuncia su fallecimiento a las 6.45 del 7 de abril de 1944 y detalla los padecimientos que le causó la enfermedad.

II° PARTE

RELEVANCIA

La referencia de Borges

Durante una conferencia sobre los orígenes del tango, en 1928 Jorge Luis Borges se refiere a Miguel Camino y dice en un momento de su disertación:

“Otra genealogía tanguera es la rastreada por don Miguel A. Camino, poeta, en su hermosa composición recordativa, intitulada El tango. Está casi al final del libro Chaquiras y empieza así:

Nació en los Corrales viejos,

allá por el año ochenta.

Hijo fue de una milonga

y un "pesao" del arrabal.

Lo apadrinó la corneta

del mayoral del tranvía,

y los duelos a cuchillo

le enseñaron a bailar.

Así en el ocho,

y en la asentada,

la media luna

y el paso atrás,

puso el reflejo

de la embestida

y las cuerpeadas

del que la juega

con su puñal.

Y agrega Borges: “La procedencia versificada por Camino es original a más no poder. A la motivación erótica, o meretricia, que todos hemos reconocido en el tango, añade una motivación belicosa, de pelea feliz, de visteo. Ignoro si esa motivación es verídica: sé nomás que se lleva maravillosamente bien con los tangos viejos, ‘hechos de puro descaro, de pura sinvergüencería, de pura felicidad del valor’, como los describí en otras páginas, hace un año”.

Su escritura considerada por los contemporáneos

Álvaro Yunque en un ensayo sobre la poesía dialectal porteña analiza variantes en distintas regiones del país y en un tramo de su trabajo dice:

“Si nos corremos más al sur, a la Patagonia, encontramos en San Martín de los Andes (Neuquén) al poeta Miguel Andrés Camino, hombre culto, periodista, conocedor de idiomas extranjeros, autor de «Chacayaleras» y de «Chaquiras»:

-¿Cómo es eso m’hijo

que te habís metio

con la Felicinda?

– Yo que sé

lo que sé decile

es que Felicinda

me robó el pañuelo;

yo, por recobrarlo,

l,estaquié los brazos

contra la paré;

ella muerta’e risa,

me ofreció sus labios…

La besé

La monea aquella

Me supo tan güena

Q’el pago aceté.

Así jué.

“Vemos aquí la sustitución de la f por la j (jué en lugar de fue como el pampeano anterior), la supresión de la d final (paré en lugar de pared), la contracción: muerta’e risa, en lugar de muerta de risa. Y monea por moneda, aceté por acepté, metío por metido. Todas modificaciones comunes con los pampeanos. Muchas las hereda el dialecto de la ciudad. Pero en Camino aparece un habís en lugar de has que encontramos en los poetas del norte, los influidos por calchaquíes”.

Por su parte Atahualpa Yupanqui, ante una pregunta sobre quiénes influenciaron su arte dice (1):

“¿Qué alimento teníamos? Amado Nervo ¿Qué tal? Guido y Spano. Nos venía toda la literatura popular española, el Siglo de Oro español (…) ¿Qué hay? No hay Boca y River, hay otra cosa, hay un estado que ni se pisa el suelo. En aquel tiempo no pisábamos el suelo. Estaban nuestros poetas; se llamaban Luis Negrete, Juan Burgui, se llamaba Guillermo Saraví en Entre Ríos, se llamaba Joaquín Castellanos en Salta, Jaimes Freyre en Tucumán, Miguel Camino en La Pampa, en Neuquén y en Buenos Aires; Joaquín V. González con sus montañas ¿qué tal? Fausto Burgos. Nosotros éramos muchachos y esta gente nos daba un alimento hermoso”.

Enrique Cadícamo en sus memorias menciona, como una circunstancia singular, que en el barrio de Floresta donde vivió, los fondos de su casa eran linderos con los de la vivienda del escritor y señala que era amigo de sus hijos. También Leopoldo Lugones lo menciona en un artículo del diario La Nación.

Varios autores, entre ellos Angélica González Otero, subrayan la influencia de Camino en la decisión de Antonio Porchia para editar el libro “Voces”. Dice la citada ensayista: “Durante toda su vida Porchia fue cercano a muchos pintores, la mayoría de ellos pertenecían a la agrupación «Impulso», que tenía su sede en el barrio de La Boca, uno de sus barrios preferidos, pero fueron sobre todo Miguel Camino y José Pugliese quienes más insistieron en que publicara”.

Héctor García Martínez, al referirse al repertorio del recitador Fernando Ochoa, lo incluye entre los destacados autores dedicados a la temática vernácula cuando citan a los autores que eligió: “la poesía nativista más importante del Río de la Plata de Boris Elkin, Cavilla Sinclair, Miguel A. Camino, los uruguayos, Yamandú Rodríguez, El Viejo Pancho, Osiris Rodríguez Castillos y otros”.

Obra de sugestión cordillerana

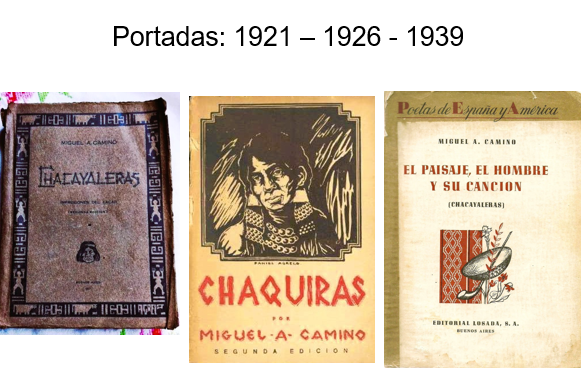

En 1921 Miguel Camino publicó en una edición realizada en Buenos Aires, el poemario “Chacayaleras”. El título que alude a personas o elementos procedentes del chacayal, vale decir al monte de chacayes, una especie arbustiva apreciada por la leña que deriva de sus ramas y tronco. La obra fue reeditada dos años después.

Esa primera edición está ilustrada por Angel Agrelo, uno de las personas que frecuentaba la peña del café Tortoni. Intercalados entre las páginas, sus trabajos reproducen temas alusivos a las poesías, relacionados con el entorno neuquino.

Cinco ejemplares fueron publicados con una reproducción en colores del óleo titulado “Chapelco” de Luigi Paolillo (2). Impresa sobre papel especial, está adherida a una página de cartón gris con un folio transparente que la cubre. La obra refleja el cerro Torta -estribación del cordón Chapelco- y en ella se distingue la casa donde vivió el poeta, ubicada en el actual Loteo Sepúlveda. Esos cinco ejemplares numerados estaban firmados por el autor. Una de las ilustraciones interiores de Agrelo reproduce el mismo sector con el citado cerro de fondo.

Los poemas de “Chacayaleras” dan cuenta del enamoramiento de su autor por la vegetación, los cursos de agua, el canto de los pájaros y otras manifestaciones de la naturaleza de la cordillera neuquina. Denotan el entusiasmo que generaron en él y cada verso manifiesta el cariño que profesó a la región.

En 1926 se publicó “Chaquiras”, título que refiere a las mostacillas, -las mentadas cuentas de vidrio- que ofrecían los conquistadores españoles a los pueblos originarios para intercambiar. La segunda edición es del año siguiente, bajo el sello de la Sociedad de Publicaciones El Inca, en la colección Ediciones especiales, y está dedicada a la escritora uruguaya Juana de Ibarborou.

Las obras se divulgaron en Buenos Aires y tuvieron repercusión en otras ciudades del país, por lo que el escritor recibió un reconocimiento de la Municipalidad de la Capital Federal de entonces. El Círculo de la Prensa de Buenos Aires lo distinguió con el otorgamiento de una medalla.

En vida del poeta, fue destacada su trayectoria, por ejemplo, el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española que en 1935 apareció en Barcelona, contiene una biografía de Camino. Igual ocurre en una edición de la Enciclopedia Universal Ilustrada de Espasa Calpe.

Sus poemas se incluyeron en la Antología Poética Universal publicada en España por la Editorial Alfredo Ortells de Valencia, donde comparten páginas con obras de Campoamor y Calderón de la Barca.

En 1939 Editorial Losada publicó “El paisaje, el hombre y su canción”, con una selección de poemas de “Chacayaleras” y nuevos poemas, como parte de la colección Poetas de España y América.

Neuquén, la tierra que eligió

“Artista del hondo sentir y bello decir”, dice una página del diario La Nación, y agrega que “la sugestión andina con sus bosques y cursos de agua, lo influenciaron notablemente y sugirieron los poemas de sus publicaciones”.

Su producción “es precursora de la poesía del campo y del hombre neuquino; su obra literaria está inspirada en el folklore y en el paisaje” sostiene la prof. Elsa Esther Bezerra.

En un somero análisis de sus poemas dice la prof. Sara Eliana Riquelme: “Todo el exotismo y el color del modernismo en la descripción de la naturaleza empleando esmeradas adjetivaciones como “lánguidas auroras”, comparaciones y metáforas en metales y piedras preciosas, “crepúsculos que son trajes de luces recamados de oro y de rubíes” son solo algunos de los recursos que utiliza para dar cuenta de un paisaje maravilloso, como de cuento”.

Si bien sus libros se publicaron en Buenos Aires, reflejan su sentir por la cordillera neuquina. No es casual que la tapa de “Chacayaleras” esté bordeada por una guarda que remite al arte rupestre. También las ilustraciones de páginas interiores representan el volcán Lanín, el lago Lácar, las araucarias, el cóndor, el puma, las montañas… son todos emblemas de la provincia del Neuquén. Vale resaltar que esa edición fue financiada por el escritor, situación que le permitió incluir los detalles gráficos que lo vinculaban con la tierra que inspiró su contenido.

La versión de Losada tiene una tapa donde los elementos de la cosmovisión lugareña están presentes: una matra, un cultrún, una trutruca y flores silvestres. La más elevada pareciera ser una flor de chacay.

En síntesis, los elementos gráficos que acompañan las obras de Camino están ligados fuertemente a lo neuquino, tanto en la cultura como con flora, fauna y paisaje.

Un testimonio de Fernán Félix de Amador (tal el nombre que adoptó Domingo Fernández Beschtedt) unido a la región por lazos familiares y afectivos, en su historia titulada “San Martín de los Andes”, refiriéndose a Camino sostiene:

“Yo tuve el gusto de conocerle personalmente pocos años antes de morir. Cuando supo donde vivía, el encuentro se hizo cordial, como si fuéramos viejos amigos. En el dilecto recuerdo que guardaba por este pueblo me impresionó hondamente”.

En palabras propias

Por otra parte, en el poema titulado “Escudo”, Camino elogia los servicios que el buey prestó a los pobladores y -en los años que residió en la zona, cuando Neuquén era Territorio Nacional y no tenía símbolos oficiales- propone:

“Mas no cerraré mis ojos

sin que me esfuerce por ver

en un escudo’e mi tierra

-bien quisiera el de Neuquén-

un sol en el horizonte,

y entre gajos de maitén,

una pampita de trébol

y, en ella, echadito un buey”.

En los versos del poema “Nostalgia” se refleja la añoranza por el lugar que lo motivó, cuando dice:

Amanecer de la Vega

¡Que me place recordar!

La vida andará por ella

florecida de chacays.

Aún perdura en mis oídos

su risita de cristal.

Su ex libris

El ex libris, esa una pequeña obra de arte que identifica la propiedad de un libro y subraya su pertenencia a una persona o una biblioteca, impreso, grabado o adherido como etiqueta, reapareció con fuerza a principios del siglo pasado acompañando al movimiento modernista. Miguel Camino también tuvo el suyo. Utilizó dos de características similares. El segundo, con leves variaciones del primero está firmado por Daniel Agrelo en 1923.

La imagen que adoptó el poeta como sello personal es un rectángulo vertical, recuadrado, ornamentado alrededor con una guarda geométrica que puede encontrarse en diseños textiles y en el arte rupestre mapuche. En el centro un rostro de rasgos indígenas está acompañado en la parte superior por el nombre del escritor; en la inferior con la misma tipografía (semejante a la actual Tequendama) la palabra Chapelco. En el ángulo inferior derecho, una vasija con la palabra exlibris se apoya en el recuadro.

Aunque los dos títulos de los libros y sus reediciones fueron publicados en Buenos Aires, el contenido, las ilustraciones son eminentemente neuquinos.

Además del manifiesto cariño por el lugar, se puede mencionar otro tema que lo ligó fuertemente: en San Martín de los Andes el escritor se unió a una muchacha mapuche con la que vivió en la vega San Martín. Los vecinos memoriosos dieron referencia de esa unión y comentaron que de ella nacieron varios hijos. Algunos testimonios agregaron que el poeta no le dio su apellido a esa descendencia, pero si le legó la tierra y la vivienda cuando se alejó del sur (3).

De alguna forma el poeta repitió la historia de su padre, cuando dejó hijos en Buenos Aires. A diferencia de él, con el tiempo volvió al hogar conyugal donde permaneció hasta su muerte. Sin entrar a opinar sobre esa situación, cabe acotar que en esos años eran frecuentes los casos de familias paralelas; en algunos de ellos con el conocimiento y consentimiento de la esposa legítima.

El comentario es a propósito de las ediciones porteñas, impregnadas de rasgos neuquinos que, probablemente, resultarían exóticos hace noventa y cien años atrás, cuando la Patagonia era un territorio lejano y las comunidades originarias eran invisibles para el público porteño.

En libros para niños

El prof. José D. Calderaro es autor de “Optimismo” un libro de lectura para tercer grado que publicó en 1933 la editorial Independencia de la ciudad de Buenos Aires. En él incluyó el poema de Miguel Camino “Florcita del aire”.

En 1940 Editorial Claridad publicó el libro “Versos para niños”, una recopilación de Encarna Catalá. Se trata de “Una selección de composiciones de poetas clásicos y modernos destinada a los alumnos de escuelas y colegios para que sirva de texto en las horas de lectura libre”, según está consignado en las primeras páginas. En él incluye un poema de Camino.

Respecto a los libros que se usaban en la escuela, dice María G. Bianchetti: “A través de los informes del Ministerio de Educación, de los digestos, de las revistas pedagógicas y de los prólogos de los libros de lectura podemos identificar cuál era la finalidad que se perseguía con su publicación […] proporcionar lectura instructiva, pero sobre todo moralizadora, en forma muy interesante”.

Los volúmenes escolares debían compendiar textos que sirvieran para formar al “argentino del mañana”, verdaderas lecciones de urbanidad, de higiene, reglas de comportamiento hacia los mayores, etc. La base era siempre moralizar. Se trataba de inculcar el amor al trabajo y al estudio, condenar el ocio, idealizar el progreso y respetar la autoridad.

No se sabe si Camino conocía esas sugerencias, pero la intención de aleccionar anida en su poesía “¡Siémbralo, hijo mío!”, incluida en el libro de Catalá, que dicen así:

“¡Siémbralo, hijo mío!”

Siembra este carozo,

Siémbralo, hijo mío,

Que de él saldrá el árbol

Que buen fruto y sombra

Te dará en un próximo

Caluroso estío.

¡Siémbralo, hijo mío!

Si todos los hombres

Sembraran un grano

En cada baldío

Adonde sus pasos

Guiara el destino,

Gozosos tendrían

El árbol, la sombra,

Las flores, el fruto,

El ave y el nido.

En escuelas sanmartinenses, una de ellas la provincial N° 3 que funcionó en la estancia Quechuquina, los maestros enseñaban a los escolares ese poema.

Un ejemplar de la revista de historietas chilenas “El cabrito” incluye un texto de Camino. Habría que revisar la colección de esa publicación para verificar si fue un colaborador ocasional o frecuente.

Honores después de su partida

Necrológicas en los diarios de la época destacan su labor e informan que Cátulo Castillo despidió sus restos en el Panteón de SADAIC, representando a la entidad.

De él dijo el hispanista Federico de Onís, el mismo año de su muerte: “Poeta regional, el mejor de la Argentina, y aun de toda América, hoy”.

Al año siguiente, en el Círculo de la Prensa de Buenos Aires se reunieron varias personalidades para organizar un homenaje, entre ellos estaban Alvaro Yunque, Blanca del Prado, Florencio Escardó, Ramón Columba, Zulma Núñez y Joaquín Gómez Bas. En 1945 la ex Comisión Cooperadora del Servicio Social de la Municipalidad de Buenos Aires colocó una placa realizada por el escultor Luis Perlotti, en el Sanatorio “Julio Méndez”, que Camino había promovido.

También en 1945, en una página de “El Heraldo” de Trelew se puede leer: “Íntimamente ligado al desenvolvimiento intelectual de la Patagonia, si bien su obra se circunscribe a asuntos del sur de Neuquén, su producción se extiende, por similitud de ambiente, por escenarios afines, a una gran extensión de la cordillera austral”.

En 1946 la Asociación Impulso lo homenajeó en el Cementerio del Oeste durante un encuentro muy concurrido, informa el diario La Nación.

Un año después, el sr. Yamil Obeid de la Comisión de Fomento de San Martín de los Andes, propuso que se bautizara con su nombre a la costanera del lago Lácar que se proyectaba construir, porque “con su obra literaria supo divulgar las bellezas regionales y recoger del folclore araucano el acervo vernáculo que alienta la tradición popular”, dice el acta de la Comisión, y agrega que se aprobó la sugerencia.

Allí el 1 de febrero de 1957 se inauguró un busto realizado por Angel García, durante un acto organizado por la Comisión de Homenaje presidida por Horacio Fernández Beschtedt. El Dr. Gregorio Álvarez envió un mensaje de adhesión que se leyó en la oportunidad; contó con la presencia de la Dra. Ileana Lascaray y se refirió a Camino el escritor Pablo Fermín Oreja.

En 1958 en la Quebrada de Zonda de la ciudad de San Juna se inauguró el Jardín de los Poetas, donde se colocaron los bustos de treinta y cuatro escritores. Hay uno de Camino compartiendo espacio con los que recuerdan a Esteban Echeverría, Domingo Sarmiento, Belisario Roldán, Fernán F. Amador, Leopoldo Lugones, Rafael Obligado, José Hernández, Evaristo Carriego, etc.

Vale subrayar que se impuso el nombre de Miguel Andrés Camino a una calle de las ciudades de Buenos Aires, a una de Córdoba y a otra de Neuquén. En San Martín de los Andes lo llevan -además de la avenida costanera- una arteria de la Vega Maipú y una sala de la Biblioteca Popular 9 de Julio. Es considerado el primer poeta del pueblo.

En 2012 la Feria Regional del Libro sanmartinense estuvo dedicada al escritor bajo el lema “La memoria es el camino, Camino es nuestra memoria”, oportunidad en que se presentó un cuadernito biográfico.

La Biblioteca Popular del CPEM N° 14 de Aluminé y varias entidades en distintos rincones del país lo recuerdan bautizando con su nombre distintos espacios.

Vigencia de su obra

La grabación de sus canciones en los últimos años, validan su actualidad. En el trabajo “De Ushuaia a la Quiaca” realizado por León Gieco se incluye el tema de Camino “Pobre mi negra” interpretado por Leda Valladares. También Marcelo Berbel eligió alguno de sus temas para cantarlo.

El Conjunto Aca Seca de La Plata (premio Konex de Platino 2016) grabó las cinco canciones con música de Carlos López Buchardo y las incluyen en sus presentaciones. Esos temas son: Prendiditos de la mano, Si lo hallas, Frescas sombras de sauces, Oye mi llanto y ¡Malhaya la suerte mía!

Esas composiciones con la sencillez de sus letras forman parte repertorio tradicional argentino. Hay, además, registros similares en Uruguay y Colombia.

Otro dato que corroboran la vigencia es que tres empresas dedicadas al coleccionismo y antigüedades de libros y objetos especiales Amazon e eBay de USA y PicClik del Reino Unido ofrecen desde 2022 la versión impresa en papel especial encuadernada en cuero y otros detalles sofisticados, de “Chacayaleras”.

Desde 2024 la compositora e intérprete Fernanda Gazzari está recuperando las partituras de sus poemas convertidos en canciones, para realizar arreglos musicales para difundirlos.

Los dos libros que publicó fueron inspirados en nuestra provincia y la información que antecede evidencian que Miguel Andrés Camino fue un poeta de raigambre patagónica y proyección nacional que sigue vigente por lo que es pertinente divulgar su obra y su trayectoria.

(1) EL comentario de Yupanqui puede oírse con su voz ya que hay un registro grabado del mismo.

(2) Luigi Paolillo nació en Italia en 1864. En 1890 se estableció en Buenos Aires, donde participó en las Exposiciones Nacionales de 1896, 1898 y 1903. Este último año regresó a Italia y volvió al país en 1907. Hizo decoraciones en las iglesias de San Francisco y del Sagrado Corazón de Jesús de Buenos Aires. Asistió a la Exposición Internacional del Centenario de 1910 y al Salón Nacional en 1911; luego regresó a su país donde murió en 1934. Sus pinturas aún cotizan en el mercado del arte.

(3) Cuando se indagó sobre su presencia en San Martín de los Andes, para revalorizar su figura y contrarrestar la idea de cambiar el nombre de la costanera del lago Lácar que lleva el nombre del escritor. fueron entrevistados varios vecinos. Surgió abundante información que se divulgó en un cuadernillo durante el cierre de la Feria Regional del Libro de ese año. Felizmente la idea del concejal que la presentó ante el cuerpo legislativo local no prosperó, en parte por la oposición de numerosos vecinos que deseaban mantener el nombre del poeta y rechazaron la propuesta con fundamentos, a través de correos electrónicos que las emisoras de frecuencia modulada se encargaron de difundir.

Fuentes consultadas:

.

Bianchetti, María Gabriela, “Nuevas representaciones de infancia en las escuelas argentinas - Un recorrido por los libros de lectura de principios del Siglo XX (1900-1945) en Revista de Literaturas Modernas, N° 42, Universidad Nac. de Cuyo, 2012.

Cadícamo, Enrique, “Mis Memorias”, Ed. Corregidor, 1995.

Caporicci Miraglia, Walter, “Quinquela y ‘La Peña’ del Café Tortoni, el sótano más célebre de Buenos Aires”, 23-12-21.

Caporicci Miriaglia, Walter, “Agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso – 80 años de arte, cultura, pasión y gloria”, en buenosaireshistoria.org; consulta el 17-9-25.

Castany, Ernesto, “Miguel A. Camino y sus Chacayaleras”, en diario La Prensa, 1971.

de Mena, Ana María, “Semblanza de Miguel Andrés Camino”, Centro Editor Municipal de San Martín de los Andes, 2012.

García Martínez, Héctor, “Folklore, Fernando Ochoa”, diario La Nación, 2006.

González Otero, Angélica, “Antonio Porchia y la brevedad expresiva”, La Palabra N° 14, Tunja, Colombia, junio 2014.

Moya B., Perera A.P., Bermúdez B., Sánchez S., “Miguel Andrés Camino, Un jardín con catálogos vivos”, en WordPerss.com, consulta el 18-9-25.

Oreja, Pablo Fermín, “Miguel A. Camino un gran poeta de Neuquén” en diario Río Negro, edición el 10-3-2003.

Rébori, Blanca, “Retratos sonoros”, Colección de CD de CONABIB, mayo 1998.

Riquelme, Sara Eliana, “El espacio geográfico en la literatura de Neuquén. El período territoriano”, en el blog saraeliana.com.ar. Consulta el 17-9-25.

Yunque, Álvaro, “La poesía dialectal porteña”, Ed. Peña Lillo, 1961.

Testimonios orales de: Mariana, Ariel y Enrique Camino, Carlos Buganem, Ema Estela Guerra, Maclovia Ramona Torres, Elio Ramiro Soria, Roberto Pfister.