Sara Eliana Riquelme: Neuquén y la literatura urbana.

Quienes seguimos el trazado y la evolución de las Letras de Neuquén, hemos visto la literatura urbana mostrarse con toda claridad en el Siglo XXI, y como tal, causó ruido. Es bueno aclarar que en este caso estamos mirando, geográficamente, la ciudad de Neuquén, es decir, la capital. Comenzando este siglo se conocen las producciones de un grupo de poetas (a quienes me gusta denominar “los poetas urbanos del Siglo XXI) con obras cuyo espacio geográfico es casi exclusivamente, la ciudad, sus habitantes y sus conflictos. Contrariamente a lo que podría suponerse, no se describe a la ciudad para destacar la maravilla de su progreso, cosa que es más que evidente, sino todo lo contrario, para hacer ver sus falencias y desigualdades.

Pero no es de eso que trata esta exposición. Ocurre que por esas cosas del destino hemos accedido a la obra de un poeta que por la década del 40 ya había advertido que esta era una ciudad con todos los elementos de la urbanidad, aunque fuera de una forma incipiente. Y le escribía en esos términos a todos sus actores sociales. Leyendo a quienes han teorizado sobre el tema, sabemos que la literatura urbana también es eso: la consideración de un paisaje que además de un marco puede llegar a ser protagonista, influyente en la vida de los habitantes del lugar. Es, además, muestra de sus conflictos, esperanzas, ideologías, miedos, tristezas y alegrías. Es todo esto y mucho más.

Antonio y Esteban

Nos referimos a “literatura urbana” como un corpus específico, de características propias, que pueden ser reconocidas con toda claridad por el lector. Se trata de textos ficcionales, narrativos, líricos o dramáticos, que tienen a la ciudad como el espacio de los hechos y a sus habitantes como protagonistas. Sin lugar a dudas, el concepto es mucho más amplio que su definición, por cuanto toda ciudad está formada por una multiplicidad de espacios y de habitantes de las más variadas características y procedencias. En este entorno, la urbe no es únicamente el escenario de fondo en el que se desarrollan los hechos, sino que influye en forma determinante en la psicología de los personajes y es también protagonista de los problemas sociales que aquí se generan.

En nuestro trabajo de celebración de jornadas de historia local, con mucha suerte hemos tomado contacto y accedido a la obra de Joaquín Ambrosio, gracias a la intervención de las integrantes del Banco de Memoria Viviente de Plottier. Hasta ahora, no contamos con datos biográficos del autor, por lo que este trabajo se remite exclusivamente a los textos de que disponemos, tratando de encontrar relaciones con el contexto histórico.

En este desarrollo literario se han tomado dos temas: la década del 40, comentando algunos poemas de “POÉTICA” que llevan esa fecha, y del libro RELATOS, “La Creciente”. No es sencillo contextualizar los poemas en el marco histórico territoriano, es decir, historia de la primera mitad del Siglo XX, segmento temporal sobre el que todavía es mucho lo que nos queda por estudiar. Leyendo la bibliografía disponible, en la región se puede advertir dos cuestiones: por un lado, una gran efervescencia generada por las obras de riego, la planificación y concreción de establecimientos de cultivo; el descubrimiento y aprovechamiento del petróleo que generara políticas públicas de acuerdo con las necesidades del momento. Dice Orietta Favaro: “El petróleo fue una actividad fundamental para la radicación de personas y empresas y las tareas de relevamiento del suelo y subsuelo, eran realizadas por trabajadores, técnicos, ingenieros y geólogos nombrados por las reparticiones nacionales.” Por otra parte, una notable precariedad en aspectos básicos como educación y salud. La educación era una preocupación gubernamental dado que se sentía la necesidad de “argentinizar” a los inmigrantes y su descendencia, aunque se hiciera con los planes de estudio que se aplicaban en la Capital Federal, que no se adecuaban a esta región. Pero quizás el mayor déficit se encontraba en la salud de la población, con altos índices de mortalidad infantil y de afectados por enfermedades como hidatidosis y tuberculosis.

Ambrosio se refiere a la época de muchas maneras. Recrea el fenómeno de hidrocarburos en una de las figuras de su política gremial, y titula su poema ““Antonio Ortega” Secretario Comité Huelga Standart Oil”. Aunque este trabajo está muy lejos de intentar echar luz sobre la problemática del Petróleo, es posible leer en el poema el conflicto y las partes en la figura de uno de los gremialistas del momento.

“Antonio Ortega”

Secretario Comité Huelga Standart Oil

Juan Antonio, de trigo y de camino

de nube y horizonte;

desde niño castigaba sus caballos.

¡La tierra es mía, la tierra es tuya,

la tierra es nuestra!

Sus entrañas y su viento,

su rumor de alfarería.

Cerro Letena, el acero en movimiento.

El petróleo y su alegría

el asombro adolescente,

y la vida manantial.

Trepanando las entrañas

perfumarse con petróleo.

Desde el mástil de la torre

desafiar al huracán.

Doce horas de jornada

Ayer, hoy, mañana …

El maquinista ¡Basta! Dijo,

Y el chofer, y el obrador.

¡Paro! Fue el bautismo, la cólera estallante.

¿El petróleo, tiene carta ciudadana?

¡Tiene sangre ciudadana y popular!

Y el desierto fue edificio

Y la tierra fue energía.

Fueron días reñidos de labor y sindicato.

Y de nuevo la pregunta:

¿El idioma del petróleo es el inglés?

Y mil voces que protestan:

Y mil voces que reclaman

¿Quién nos manda en nuestra tierra?

¿Quién es dueño de la arteria

y su latido?

¿Quién refina sudor

Y bombea su entusiasmo;

día a día, sangre a sangre, sol a sol?

Son mil puños que se alzan

son mil puños que reclaman.

Pero el mister todavía,

Deslizó una carta de su manga.

¡Cuidado mister, que la historia no se para!

…

Y le dijo el mayordomo:

¡Le prohíbo que transite

el solar que yo administro!

Juan Antonio, al galope de su orgullo:

¡De esta tierra no me sacan ni con guinche!

¡Pues su sangre es la sangre de mis venas!

Alta la testa, en su comba perenne

una estrella planetaria.

Surge así un personaje que tiene su protagonismo en la vida real, que habiendo sido trabajador de campo pasa a desempeñarse en la sacrificada actividad petrolera. En ese lugar plantea los derechos de los trabajadores, con metáforas audaces, relacionando el petróleo con la sangre y la vida. También la presencia de patrones extranjeros en la actividad extractiva, y la pregunta retórica: ¿Quién nos manda en nuestra tierra?

Asimismo, en su poema “Esteban Toro” Secretario Sindicato de Oficios Varios, describe una persona de profunda conciencia social en un determinado contexto político.

Hay que evocarlo así

con el canasto de mimbre

Y el pan nuevo.

Miga fresca su sonrisa;

Y en el trigal color

de su corteza,

su alegría, cara ancha

y sus pómulos de pueblo.

Su bonhomía desnudaba

el gesto solidario, abierto,

Al poner el pan sobre la mesa.

¡Si todos somos hermanos compañero!

¿Cómo el hombre

puede ser lobo para el hombre?

No puedo aceptarlo,

soy obrero.

Así esparcía su entusiasmo,

su crocante optimismo

de pan fresco,

con el canasto repleto

en una mano.

y en el puño bien alto,

el manifiesto!!

El poema desborda optimismo, solidaridad y buen humor en torno a ese elemento tan preciado por la humanidad: el pan. Presente en el imaginario universal y en su lenguaje: llevar el pan a la mesa, ganarse el pan, que no falte el pan, ganar el pan con el sudor de la frente, pan que no sabe a pan no es pan, y tantos más … metáforas de la alimentación y la supervivencia.

Para el Esteban del poema era algo más que eso; el pan es el sinónimo de hermandad, solidaridad, valoración de lo básico y elemental para la vida en el marco de una postura política claramente expresada: “y en el puño bien alto/ el manifiesto”.

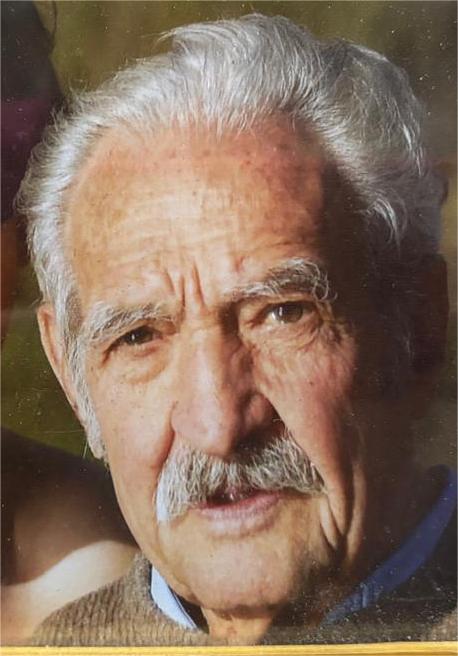

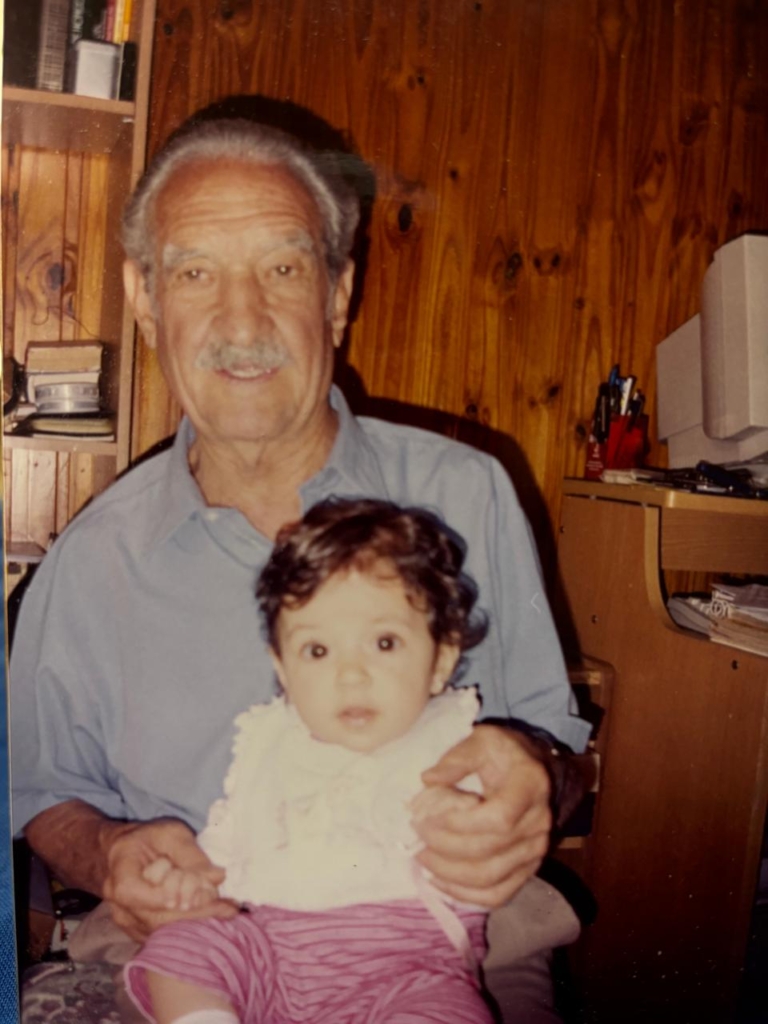

Tanto Antonio Ortega como Esteban Toro son hombres de la historia real, no solo protagonistas de los poemas. He tenido el privilegio de conocer a la familia Toro, en Neuquén, sus hijas y su nieto, una familia en la que Esteban es un padre presente.

La creciente

Este relato, La creciente, es el último de su libro RELATOS, fechando el fin de su edición en mayo de 1981. Los ocho relatos que componen el libro son: Churrique, El Jilguero, Gatas, El ciclo, La pelea, La escolta, La red, y finalmente, La creciente. En líneas generales, se puede decir que el lector se encuentra frente a un corpus de narraciones de tipo costumbrista que muestran aspectos comunes y frecuentes en los habitantes del lugar, dando cierto privilegio a las experiencias de niños y jóvenes, cuya vida se desarrollaba en esta incipiente ciudad.

Estos personajes viven sus experiencias y aventuras en el sector más humilde de la capital neuquina: Churrique, el protagonista del primer relato, es un niño que tiene que dejar la escuela para ir a trabajar, el Sapo Castro, el otro personaje, es hijo de un carrero; hacía viajes con su padre transportando mercaderías de ramos generales en grandes carros tirados por bueyes, a veces hasta Zapala y Chos Malal. Finaliza la narración con la muerte del padre de Churrique en una cantera de las bardas, dejándolo a él al cuidado de una familia numerosa. El paisaje se muestra no solo como el marco en el que se despliega la vida de los habitantes sino además como en una función de protagonista del destino de estos seres que no tienen otra alternativa más que adaptarse a sus condiciones.

Cualquier lector con cierta experiencia ganada con la literatura de Neuquén, ya sea de la ciudad o de la provincia, no puede dejar de sorprenderse ante “La creciente”. En realidad, lo que sorprende es que un hecho tan dramático como eran las crecientes de los ríos que conforman la confluencia nunca hubiera sido tratado como tema de obras literarias populares. Sobre las inundaciones que causan los ríos del Noreste argentino se han escrito bellas composiciones populares, se les ha puesto música y se cantan hasta cuando ya sus efectos van siendo aplacados por las obras realizadas para ese fin. En Neuquén, hasta tanto se completaron las obras hidráulicas de Chocón y Cerros Colorados, las inundaciones eran un flagelo que los habitantes de las orillas debían soportar, tal como en el noreste argentino.

El Limay y el Neuquén son ríos de poderoso caudal, y hasta tanto se embalsaron sus aguas para darle aprovechamiento hidroeléctrico y agropecuario, anualmente, sus márgenes se veían desbordados al punto de comprometer las viviendas que se edificaban en sus zonas de influencia. Año tras año, las crecientes no eran de la misma magnitud; distintos factores geográficos y ambientales le daban mayor o menor crecimiento a los ríos, pero en los casos más graves, las aguas abandonaban el cauce y se dirigían con toda comodidad a las partes más bajas de la ciudad de Neuquén. Ambrosio muestra en este relato los conflictos que podían generarse entre vecinos cuando cada uno se empeñaba en salvar sus bienes de la inundación, cosa que era prácticamente imposible. Había que concentrarse en salvar las vidas y seguir.

Últimas reflexiones: La obra de Joaquín Ambrosio nos indica, en primer lugar, que siempre, en todos los sectores, existen personas con gusto por la escritura y por la idea de dejar registro escrito de las principales vivencias de su entorno. Esto nos anima a seguir buscando a aquellos que dejaron sus vivencias escritas y aún no las hemos podido leer, porque no las conocemos.

Nota aclaratoria:

***************************

Bibliografía sugerida que se relaciona con los temas que se pueden identificar en la obra literaria:

Favaro, O. (2025). Territorio-Estado. La explotación del petróleo en un espacio nacional. Neuquén, 1918-1955.

Perren, J.: Sectores subalternos y conflictividad social. Formas cotidianas de resistencia en el territorio Nacional de Neuquén (1880-1930), en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2010.